- HOME

- 【取組紹介Vol.15】 「ひとりじゃない」を伝えたくて 青い空ぽっこぷぅ~んの取り組み【前編】

今回は高知家地域共生社会推進宣言団体である「青い空ぽっこぷぅ~ん(幡多郡大月町)」にインタビューを行いました。

元教員やひきこもり経験者のスタッフが中心となり、ひきこもりや不登校など“生きづらさ”を抱える方々やその家族のための「居場所づくり」に取り組む同団体。前編では、団体設立の背景や活動の始まり、小さな町だからこそ生まれる支援の形について、代表の谷さん、副代表の佐伯さんにお話を伺いました。

※後編はこちらからご覧いただけます。

「青い空ぽっこぷぅ~ん」代表の谷さん(一番右)副代表の佐伯さん(一番左)と会員のお二人

===

(青い空ぽっこぷぅ~ん(ひきこもり等支援任意団体)

高知県幡多郡大月町で活動する「青い空ぽっこぷぅ~ん」は、ひきこもりや不登校、発達に特性のある方やその家族を支えるために、2015(平成27)年から活動を続けている民間団体です。「ひきこもる本人は無理でも、せめて家族だけでも心を落ち着ける居場所を」という想いのもと、町内外の支援機関や行政とも連携し、世代や立場を超えた関係づくりを実践しています。

===

「高知家地域共生社会」では、介護や子育て・就労困難者のサポートなど、分野を超えた包括的な支援体制の整備を進めています。その実現に向けて取り組みを行う県内各地の実践事例をご紹介します。

“家庭だけで抱え込まない”ための場づくり

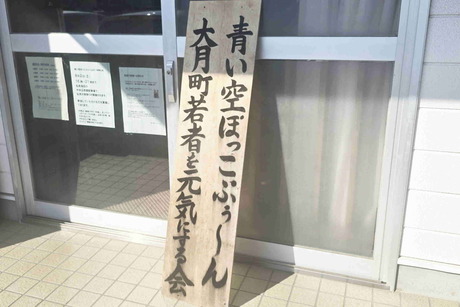

「青い空ぽっこぷぅ~ん」の入り口

-「青い空ぽっこぷぅ~ん」を立ち上げた経緯を教えてください。

谷さん:きっかけは、私の娘が中学校に入ってから不登校になって長期化していたことからでした。今でこそ支援制度も整ってきましたが、当時は相談できる場所も少なく、家族だけで抱え込むしかなかったんです。

「本人が外に出るのが難しくても、せめて家族だけでも安心して過ごせる場所をつくりたい」そんな思いから、私と、元小学校教員の女性スタッフとで、2015(平成27)年に活動を始めました。

最初は月に1回ほど、ご飯を一緒につくって食べたり、おしゃべりをしたりといった、ささやかな集まりからのスタートでした。

-その後、活動はどのように広がっていったのでしょうか。

谷さん:空き家を借りて、週2回ほどのペースで運営を続けていましたが、来所者が増えて手狭になってしまい、町の教育委員会に相談したところ、旧弘見保育所を紹介していただき、2023(令和5)年からこちらに移転しました。

現在、ひきこもりの方への支援としては、町の健康福祉課や社会福祉協議会の方とも連携しながら、週4日(火・水・金・土)の10時〜16時に開所しています。会員は17歳から50代までの16名ほどで、平均年齢は35歳前後です。

また、長期休暇中の月曜と木曜は小中学生向けの“子どもだけの日”として、ボランティアで居場所を開いていて、会員でない子ども達も来ることができます。多い日だと10人くらいの子ども達が集まります。

ここから始まる、ちいさな一歩

-具体的には、どのような活動をされていますか。

谷さん:お菓子づくりや映画鑑賞、カードゲーム、自由なおしゃべりなど、会員の希望も取り入れながら活動しています。

行事も大切にしていて、豆まきやお誕生日会、昼食会、クリスマスなどのイベントを通して、季節の変化を一緒に感じながら関係を深めていますね。

また、農福連携の取り組みとして、ナスの袋詰めなどの軽作業を行うこともあります。「自分にできることがある」「ちょっと役に立てた」という経験は、大きな自信につながるんですよ。

-行政や地域との関わりについても教えてください。

佐伯さん:居場所を貸与していただいている総務課、 教育委員会(スクールソーシャルワーカーさん)や専門的な意見をもらうために健康福祉課の保健師さんや職員さん、町の社会福祉協議会や生活困窮担当の就労支援員さんなどとも継続的に連携しています。

ただ、行政の支援には抵抗感があるのか、「社協って何?」「保健師って誰?」という段階の方も少なくありません。だからこそ、私たちは“民間の入り口”として、地域と当事者をやさしくつなげられるような役割を意識しています。

谷さん: 会員の中には「ここがなかったら、ひきこもっているかもしれない」と話してくれる子もいます。本人だけでなく、家族にとっても安心できる空間をつくることで、少しずつでも本人が変わっていくきっかけになればと考えています。ほんの小さな一歩であっても、その一歩にはきっと意味があるはずです。

あたたかく見守られる場所で、生まれる変化

「家族会(親の会)」の開催の様子(提供:青い空ぽっこぷぅ~ん)

-居場所づくりの中で大切にしていることは何ですか。

佐伯さん:一番大切にしているのは、押しつけをしないことです。何かを「しなければいけないところ」になると、身構えてしまいますよね。

だから、「来たいときに来て、いたいようにいる」「話したくなったら話す」でいい。それで十分だと思っています。

子どもたちには、できるだけ目線を合わせて話すようにしています。名前を呼んであいさつする、小さなことでもできたことはちゃんと褒める。そうした日々の積み重ねが「ここは安心していられる場所」と思えるきっかけになればうれしいです。

-保護者の方へのサポートについても教えてください。

谷さん:月に1回、会員の家族のための「家族会(親の会)」を開いています。似たような悩みを抱える家族が安心して話せる場です。

顔を合わせるだけでも、少し気持ちが軽くなることってありますよね。「話してみようかな」と思える場所があること自体が大事だと思いますし、家族が少しでも安心できることで、それが本人の変化にもつながっていくかもしれません。

-日々の積み重ねが、この場所の安心感につながっているのですね。これから先、この居場所をどのように育てていきたいとお考えですか。

谷さん:今は限られた人数で運営していて、活動を続けるのは簡単ではありません。でも、関わってくれているスタッフが、それぞれ自分にできることを工夫して持ち寄ってくれています。

「ここがあってよかった」と言ってもらえるように、小さなことでも丁寧に続けていきたいですね。

この場所を必要としてくれる人が、来たいときに来られる。その状態を無理なく保っていくことが、まずは大切なのかなと思っています。

小さな変化でも、笑顔が増えたり、人と関わる機会が少しずつ生まれたり。そんな様子を見られるのが、私たちにとっては一番うれしい瞬間です。

記事執筆:是永裕子

▶ 関連記事はこちら → [取り組み記事一覧へ]