- HOME

- 【取組紹介Vol.17】香南市とともに築いた30年の歩み 「高知健康科学大学」の取り組み【前編】

今回は高知家地域共生社会推進宣言団体である「高知健康科学大学(高知市)」にインタビューを行いました。同大学(前身は土佐リハビリテーションカレッジ)は、香南市で高齢者を対象とした体力測定事業を20年以上にわたり実施。この事業は、地域の健康増進を目的とするだけでなく、学生の学びの場としても重要な役割を担っています。本年9月に香南市夜須町で行われた体力測定の会場を訪れ、健康科学部 学部長の竹林さんに大学の歩みや取り組みについてお話を伺いました。

※後編はこちらからご覧いただけます。

「高知健康科学大学」健康科学部 学部長の竹林さん

===

高知健康科学大学

理学療法士・作業療法士の養成を目的に長年教育を行ってきた「土佐リハビリテーションカレッジ」を前身として設立し、2024(令和6)年4月に開学、第1期生を迎えてスタート。

専修学校から大学への移行を進めながら、地域に根ざした人材育成に取り組んでいます。

===

「高知型地域共生社会」では、介護や子育て・就労困難者のサポートなど、分野を超えた包括的な支援体制の整備を進めています。その実現に向けて取り組みを行う県内各地の実践事例をご紹介します。

“地域と育った学校”が、大学として踏み出す新たなステージ

2024(令和6)年に「高知健康科学大学」として新たな一歩を踏み出す

-大学の成り立ちや、これまでの歩みについて教えてください。

もともと学校は香南市香我美町山北にあり、当時の5町村の出資により、理学療法士・作業療法士を育成する「土佐リハビリテーションカレッジ」として、1993年(平成5年)に設立されました。創立以来、地域とのつながりを大切にしながら教育と地域貢献を続けています。

2009(平成21)年には高知市大津へ拠点を移し、2024(令和6)年に「高知健康科学大学」としてさらに歩みを進めているところです。

-なぜ大学へ移行されたのでしょうか。

大学への移行は、理学療法士・作業療法士の育成にとどまらず、医療の枠を超えた幅広い取り組みを進めていくための大きな一歩でした。

構想は以前からありましたが、時間をかけて丁寧に準備を進めてきた経緯があります。

また、高学歴化の流れや大学進学志向の高まりにも対応しつつ、教育の幅を広げ、地域と連携した多様な展開を目指したことも移行の大きな理由ですね。

-大学へと移行された今、どのような広がりや変化を感じていますか。

大学になってからは、行政や他大学、民間団体などから“一緒に取り組みたい”というお話をいただくことが増えました。地域の方を学内に招いて体操やレクリエーション、文化活動を行う場も積極的に設けていて、大学が“地域に開かれた場所”になってきたと感じます。

教育の幅が広がったことで、学生の進路の選択肢も確実に広がっていますね。以前は病院勤務が中心でしたが、民間企業への就職や起業など、学生が描く将来像も多様になっていくと思います。

ちなみに今年の大学の目標は「学生ファースト」。昔からその想いはありますが、学長が学生の声を直接聞く機会を設けるなど、より良い大学づくりに力を入れています。教員だけでなく、学生と一緒に大学をつくっていけるのは、規模の小さい大学ならではの強みだと思っています。

地域と学生がつくる、笑顔あふれる体力測定の場

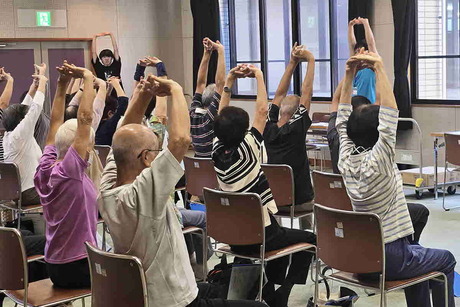

まずは準備運動から「体力測定」がスタート

この日取材したのは、香南市夜須町で行われた「香南市体力測定事業」。香南市と高知健康科学大学が協働して長年続けている健康増進イベントです。

会場には朝から多くの高齢者が集まり、学生と笑顔で言葉を交わしながら、筋力や体組成(筋肉量や脂肪量など体を構成する成分の割合)、認知機能などの測定に取り組む姿が印象的でした。

会場全体には、地域と大学が長年築いてきた関係が感じられる、温かい空気が流れていました。

-この体力測定事業はいつ始まったのでしょうか。

スタートは20年以上前で、現在の香南市を構成する5町村(赤岡町、香我美町、野市町、夜須町、吉川村)で始まりました。当時、地域ぐるみで体力測定に取り組む自治体は全国的にもまだ少なく、先駆的な取り組みでした。

体力測定は、運動や食生活、地域とのつながりを見直すきっかけになる大切な“入口”です。結果を通して自分の体と向き合い、日々の暮らしを少しずつ見直すきっかけになってくれたらと思っています。

-具体的には、どのような測定を行っているのでしょうか。

筋力・体組成・バランス・ストレス・認知機能など、全部で10項目の測定を行っています。参加者は受付後、各ブースを順番に回りながら測定を受け、学生が一人ひとりに声をかけて進行します。

例えば、握力測定や歩行検査、ストレスや認知機能の簡易テストなど、心身の状態を多角的に確認できる内容です。

測定が終わったあとは、結果説明のブースで理学療法士や学生が数値の見方や生活改善のポイントを伝えます。

結果によって、地域の体操教室の紹介などを行うこともあります。

-参加者の皆さんの様子で、特に印象に残っていることはありますか。

「最近痩せてきた」と話す方が何人もいらっしゃいました。以前は肥満が問題視されていましたが、今はフレイル予防の観点からも、痩せすぎにも注意が必要です。体組成の数値を見ながら「これからもっと運動したい」と前向きに話されている人もいらっしゃいます。

また、参加者同士の交流を楽しみながら取り組んでいる様子も印象的です。測定をきっかけに、運動と社会参加の両方につながっていくことを期待しています。

香南市とともに広がる、地域連携のかたち

-体力測定を行っている香南市との連携について、改めて教えてください。

香南市とのつながりは、高知市大津へ移転したあとも続いていて、今年は包括連携協定も結びました。高齢者向けの体力測定事業だけでなく、小学生や乳幼児健診など、子ども・子育て分野にも連携の輪が広がっています。

香南市は地域の健康づくりにとても熱心な自治体で、人口規模も程よく、行政や住民との距離が近いのが魅力だと思っています。保健師さんとの連携も密で、地域全体に健康づくりの雰囲気が自然と根付いていますね。

実は私は前身校「土佐リハ」の一期生で、卒業後に教員として母校に戻りました。学生の頃から香南市との取り組みを見続けてきたからこそ、香南市は“学校を育ててくれた場所”として、私たちにとって特別な存在なんです。

-母校で教員として次の世代を育てていらっしゃるとは、まさに歴史と想いを受け継がれてるということですね。香南市との連携では、新たな取組もスタートされたと伺いました。

今、小学校では知的障害には該当しないが、生活面で困難を抱える子どもが勉強についていけなかったり、集団生活になじめなかったりといった課題が見られます。そこで、「コグトレ(脳の認知機能を強化するトレーニング)」を導入するなど、大学と香南市が連携して、取り組みを進めているところです。香南市は行政と教育現場の連携がとてもスムーズで、こうした新しい試みも地域全体で支えながら展開されています。

香南市とともに長年、体力測定事業を続けてきた高知健康科学大学。地域の健康づくりの場が、学生にとっても貴重な学びのフィールドとなっていることが、今回の取材で強く印象に残りました。

この取り組みがどのように地域へ広がり、学生たちの成長につながっているのか。後編では、体力測定当日の会場での温かな交流の様子や学生の声、そして今後の展望について、ご紹介します。

記事執筆:是永裕子

▶ 関連記事はこちら → [取り組み記事一覧へ]